災害対策のための備蓄というと水や食料に目がいきがちですが、

専門家たちの間では災害時に最も困るのが「トイレ」だといわれています

停電や断水、上下水道の損傷など、災害時はさまざまな原因で水洗トイレが使えなくなります

東日本大震災では、仮設トイレが避難所に到着するまで4日以上かかったところが半数以上だったそうです。

トイレを我慢しようとすると・・・

排泄回数を減らそうと水分や食事を控えてしまい、

その結果、体調不良や体力低下による呼吸器感染症、脱水症状やエコノミークラス症候群になる危険性が高くなります

最悪の場合、災害関連死にもつながる恐れがあります

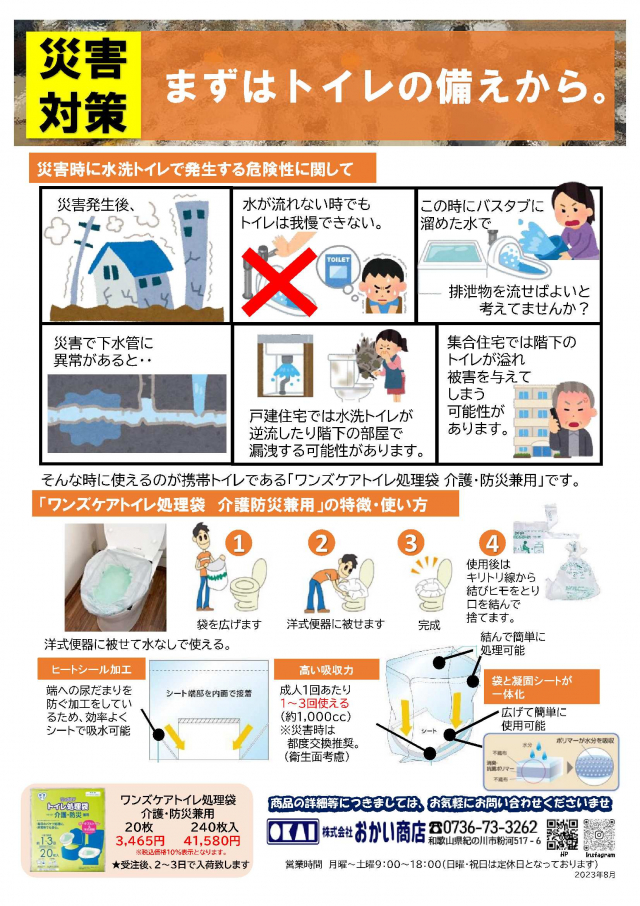

そんな時に使えるのが、携帯トイレである「ワンズケアトイレ処理袋」です!

この商品の最大のポイントは

「ご自宅の洋式トイレに被せるだけで水なしで使える」ということです。

ご家庭用におすすめの20枚入りを税込3,465円と

施設用に240枚入り税込41,580円をご用意しております♪

どちらも2~3日ほどで入荷してからのお届けになります

( ク リ ッ ク で 拡 大 で き ま す )

トイレの備えがあなたの命と健康を守ってくれるのです。